2月9日は、語呂合わせで「ふく」と読めるので、「服の日」「大福の日」「フグの日」なのだそうです。縁起のよい1日になりそうですね。

縁起がよいと言えば、先月のオンラインレッスンで、7つの縁起物をのせて羊羹を重ねた浮島を作りました。下記はご一緒してくださった方からお借りしたお写真です。小豆、黒豆、栗、ゴボウ、紅白(求肥、クランベリー)、そしてクルミ(でもこの方はナッツが食べられないので、他のドライフルーツをお使いになられていました)。キラキラしていて雅ですね。そして、なんと金箔も飾ってあるので、さらにゴージャスです。金箔はいいアイディアですね!カフェのスイーツみたいです、これを頂いたら、間違いなく縁起のよい1日になりそうですね。

さて、和菓子の華とも言われる“菓銘をもつ生菓子(煉切・こなし)”が、文化庁の審査を経て、「登録無形文化財」に登録されることが決まり、11月17日に正式に官報で告示されました。

五感の芸術と言われる和菓子。

味覚:お菓子なので、もちろん味は大事ですよね

視覚:季節を映し出し、目で見て楽しめるのも和菓子の特徴です

触覚:もちっ、シャリっ、つるっとした触り心地も、楽しめますね。

嗅覚:植物由来の材料が多いので、あまり強い香のものはないですが、もち米の炊ける香り、きな粉の香りも楽しめます。

聴覚:これはなんだろう?と思われる方も多いかもしれないですね?バリっと固いおせんべいを噛んだ時の音??と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは「菓銘」のことを指しているそうです。

「菓銘」とは「お菓子の名前」。

例えば「まんじゅう」「大福」というのは、お菓子の種類の名前です。和菓子には、その種類の名前以外にも、そのお菓子につけられた名前が存在します。

特に、お茶会などで振る舞われるお菓子は、そのお茶会の季節、テーマに即した名前が付けられます。和歌、文学、風習、歴史や名所などから、名前がつけられることが多いのだそうです。

例えば、梅の意匠のお菓子はこちら。

写真は、公式サイト・Instagramからお借りしてきました。

1枚目は虎屋さんの、「好文木(こうぶんぼく)」羊羹製。好文木とは梅の別名で、故事にちなんでいるそうです。

製法が蒸し羊羹に近いので虎屋さんでは羊羹製というそうですが、一般的にはこなし製にあたると、公式サイトに説明がありました。

2枚目は鶴屋吉信さんの、「梅が香(うめがか)」こなし製。梅の香りがかぐわしい、紅梅をかたどったお菓子。

どちらも梅の特徴の花芯が放射状に広がって、新年らしい梅の花の意匠ですが、菓銘も、製法も違います。

もうひとつ。こちらも新年らしい和菓子。

1枚目は虎屋さんの、「若菜餅」きんとん製。無病息災を願う昔の行事、七草がゆを表しているそうです。

2枚目は鶴屋吉信さんの、「若松」きんとん製。新年におめでたい若松を表しているそうです。

お菓子の製法は同じでも、菓銘と、意匠はそれぞれ違いますね。

最後はこちら。日本を代表する花、桜の和菓子。

1枚目は虎屋さんの「手折桜」羊羹製(こなし)。桜の美しさは自分だけで楽しむのではなく、手で枝を折って持ち帰りたい、という日本人の気持ちをあらわした一品だそうです。

2枚目は鶴屋吉信さんの、「里桜」こなし製。桜にもいろいろな種類がありますが、その中でも京都市の花でもある、里桜をかたどった一品とのこと。

それぞれ日本人の桜への想いがこめられた、美しい和菓子ですね。

前置きが長くなりましたが、「菓銘」を聞いて、人それぞれ頭の中に思い描くシーン、それに対して生まれる感情が違います。

これが、和菓子は「聴覚」でも楽しめる、ということになるのですね。

そして今回は「菓銘をもつ(季節の)生菓子づくりの技術」も、同時に文化庁の「登録無形文化財」に認定されています。

詳しくは、「こし餡の製造」と「練り切り餡・こなし餡の製造」及び、その餡を用いた「菓銘をもつ(季節の)生菓子づくりの技術」が文化庁の「登録無形文化財」に認定されたということです。

たくさんの種類の和菓子づくりを習ってきましたが、練り切りは本当に色形が自由自在に出来るので、創作意欲がつきない和菓子。一番多く作っている和菓子のひとつです。今もなお、様々な技術、季節ごとの意匠、色の付け方、ボカシ方、成型の仕方、学ぶことが尽きません。

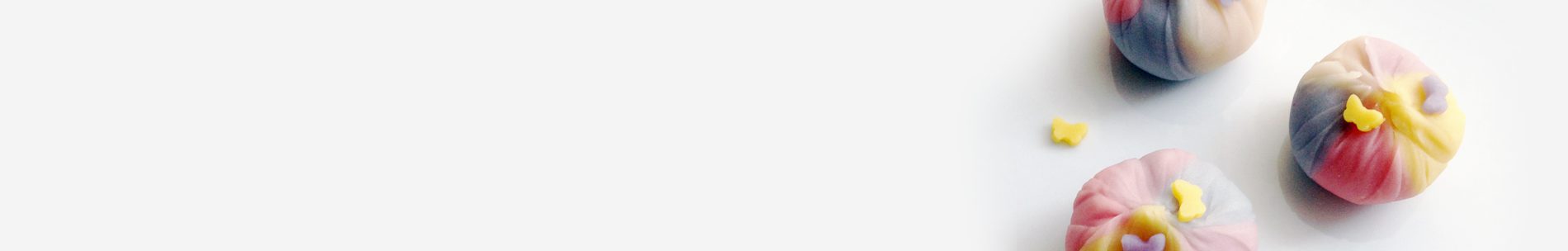

今日も2キロの白あんと練り切りあんを作って、次の催事やプライベートレッスンのサンプルとなる練り切りを作りました。2月の意匠としては、ねじり梅、福梅、水温むの3つを。すでに、次はどんな意匠を作るか、ワクワクしています。

Wagashi Studioでは、「菓銘をもつ(季節の)生菓子づくりの技術」を体験、習得いただけるクラスがいくつかあります。豆から、四季折々の上生菓子を作れるようになれるので、多くの方にご受講いただいています。

詳しくは下記よりご覧ください。

https://kohakuto.com/online-nerikiri-class/

お問い合わせは、

info@kohakuto.com

までお知らせください。

Wagashi Studio

アメリカでオーダーメイドの和菓子作品の制作、オンライン和菓子教室やワークショップ、デモンストレーション、展示、レシピ提供などを行っています。著書「甘くてかわいい、食べられる宝石 琥珀糖のレシピ」 日本・台湾・香港にて上梓。

優しい味に自然に口もとがほころぶ和菓子は、季節の移ろいも運んで来て、生活に豊かな色どりをそえてくれます。アメリカでそろう材料で和菓子を楽しんでみませんか?

アメリカで・海外で、和菓子を作ってみたい方

→1回完結の和菓子レッスンはこちら

→12ヵ月の和菓子を基本からじっくり作りたい方 コースはこちら

→練り切りを作ってみたい方 コースはこちら

アメリカで和菓子を取り寄せたい方

お茶の先生方・企業さま

→和菓子のオーダーメイドはこちら

アメリカで和菓子のイベント・企画などを開催したい方・企業さま

→実演・デモンストレーション、ワークショップ、レクチャーなど 詳細はこちら

和菓子スタジオ お知らせニュースレター

季節の和菓子づくりクラス・レシピ・イベントなどのお知らせをお送りしています。

公式LINEはこちらから↓

ニュースレター(Eメール)はこちらから

よい1日をお過ごしください。